Pressemitteilung

Astronomen entdecken mysteriöse Gammastrahlen-Explosion, die mit keiner zuvor beobachteten vergleichbar ist

9. September 2025

Astronominnen und Astronomen haben eine Explosion von Gammastrahlen entdeckt, die sich im Laufe eines Tages mehrmals wiederholte – ein Ereignis, wie es noch nie zuvor beobachtet wurde. Die Quelle der starken Strahlung wurde außerhalb unserer Galaxie ausgemacht, ihr Standort wurde vom Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte genau bestimmt. Gammastrahlenausbrüche (GRBs) sind die stärksten Explosionen im Universum und werden normalerweise durch die katastrophale Zerstörung von Sternen verursacht. Aber kein bekanntes Szenario kann diesen neuen GRB vollständig erklären, dessen wahre Ursache weiterhin ein Rätsel bleibt.

Dieser GRB (engl.: gamma ray burst) unterscheidet sich „von allen anderen, die in 50 Jahren GRB-Beobachtungen entdeckt wurden“, so Antonio Martin-Carrillo, Astronom am University College Dublin, Irland, und Mitautor einer Studie zu diesem Signal, die kürzlich in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde.

GRBs sind die energiereichsten Explosionen im Universum. Sie entstehen unter anderem bei katastrophalen Ereignissen wie dem Tod massereicher Sterne in gewaltigen Explosionen oder wenn sie von Schwarzen Löchern auseinandergerissen werden. Normalerweise dauern sie Millisekunden bis Minuten, aber dieses Signal – GRB 250702B [1] – hielt etwa einen Tag lang an. Das ist „100-1000 Mal länger als die meisten GRBs“, sagt Andrew Levan, Astronom an der Radboud University in den Niederlanden und Mitautor der Studie.

„Noch wichtiger ist, dass sich Gammastrahlenausbrüche nie wiederholen, da das Ereignis, das sie hervorruft, zerstörerisch ist“, sagt Martin-Carrillo. Die erste Mitteilung über diesen GRB kam am 2. Juli vom Fermi-Gammastrahlen-Weltraumteleskop der NASA. Fermi entdeckte im Laufe mehrerer Stunden nicht nur einen, sondern drei Ausbrüche aus dieser Quelle. Rückblickend wurde auch festgestellt, dass die Quelle fast einen Tag zuvor aktiv gewesen war, wie die Einstein-Sonde feststellte. Dabei handelt es sich um eine Röntgen-Weltraumteleskopmission der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Ein so langer und sich wiederholender GRB wurde noch nie zuvor beobachtet.

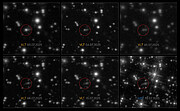

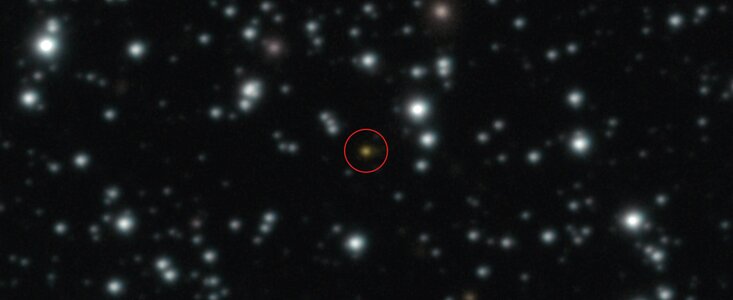

Diese Beobachtungen lieferten nur eine ungefähre Position des GRB, der sich in Richtung der Ebene unserer Galaxie befand, die mit Sternen übersät ist. Daher wandte sich das Team an das VLT der ESO, um die tatsächliche Quelle innerhalb dieses Bereichs zu lokalisieren. „Vor diesen Beobachtungen war man in der Fachwelt allgemein der Meinung, dass dieser GRB aus unserer Galaxie stammen müsse. Das VLT hat diese Ansicht grundlegend verändert“, sagt Levan.

Mithilfe der HAWK-I-Kamera des VLT fanden sie Hinweise darauf, dass sich die Quelle tatsächlich in einer anderen Galaxie befinden könnte. Später bestätigte das Hubble-Weltraumteleskop der NASA/ESA diese Vermutung. „Was wir entdeckt haben, war noch viel spannender: Die Tatsache, dass dieses Objekt extragalaktisch ist, bedeutet, dass es wesentlich leistungsstärker ist“, sagt Martin-Carrillo. Die Größe und Helligkeit der Wirtsgalaxie lassen vermuten, dass sie sich einige Milliarden Lichtjahre entfernt befindet. Um diese Entfernung genauer zu bestimmen, sind jedoch weitere Daten erforderlich.

Die Ursache dieses GRB ist noch unbekannt. Ein mögliches Szenario ist der Kollaps eines massereichen Sterns, bei dem enorme Mengen an Energie freigesetzt werden. „Wenn es sich um einen massereichen Stern handelt, ist dies ein Zusammenbruch, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben“, sagt Levan, da in diesem Fall der GRB nur wenige Sekunden gedauert hätte. Alternativ könnte ein Stern, der von einem Schwarzen Loch auseinandergerissen wird, einen tagelangen GRB erzeugen, aber um andere Eigenschaften der Explosion zu erklären, müsste ein ungewöhnlicher Stern von einem noch ungewöhnlicheren Schwarzen Loch zerstört werden. [2]

Um mehr über diesen GRB zu erfahren, hat das Team die Nachwirkungen der Explosion mit verschiedenen Teleskopen und Instrumenten beobachtet, darunter dem X-shooter-Spektrografen des VLT und dem James-Webb-Weltraumteleskop, einem Gemeinschaftsprojekt der NASA, der ESA und der kanadischen Weltraumagentur. Der Schlüssel zur Ermittlung der Ursache dieser Explosion liegt in der Erkenntnis, dass sie in einer anderen Galaxie stattfand. „Wir sind uns bislang nicht sicher, was dies verursacht hat, aber mit dieser Untersuchung sind wir dem Verständnis dieses äußerst ungewöhnlichen und spannenden Objekts einen großen Schritt näher gekommen“, sagt Martin-Carrillo.

Endnoten

[1] Auch bekannt als GRB 250702BDE. GRBs werden mit einer Zahl benannt, die das Datum ihrer Entdeckung angibt, gefolgt von einem Buchstaben, wenn an diesem Tag mehr als ein Ausbruch gefunden wurde. Die Ausbrüche B, D und E stehen alle in Zusammenhang mit demselben Objekt.

[2] Die Autoren bevorzugen ein Szenario, in dem ein Weißer Zwerg von einem sogenannten Schwarzem Loch mittlerer Masse zerfetzt wurde. Ein Weißer Zwerg ist der kleine, langsam abkühlende Kern, der übrig bleibt, wenn ein Stern wie unsere Sonne stirbt. Schwarze Löcher mittlerer Masse sind zwischen 100 und 100 000 Mal massereicher als die Sonne. Die meisten bekannten Schwarzen Löcher haben eine deutlich größere oder kleinere Masse, und Schwarze Löcher mittlerer Masse sind nach wie vor wenig verstanden.

Weitere Informationen

Diese Forschungsergebnisse wurden in dem Artikel „The day long, repeating GRB 250702B: A unique extragalactic transient” (doi: https://doi.org/10.3847/2041-8213/adf8e1) vorgestellt, der in The Astrophysical Journal Letters erscheinen wird.

Das Team besteht aus A. J. Levan (Fachbereich Astrophysik/IMAPP, Radboud-Universität, Niederlande [Radboud]), A. Martin-Carrillo (Fakultät für Physik und Zentrum für Weltraumforschung, University College Dublin, Irland [UCD]), T. Laskar (Fachbereich Physik und Astronomie, Universität Utah, USA), R. A. J. Eyles-Ferris (Fakultät für Physik und Astronomie, Universität Leicester, Großbritannien [Leicester]), A. Sneppen (Niels-Bohr-Institut, Universität Kopenhagen [NBI] und The Cosmic Dawn Centre [DAWN], Dänemark), M. E. Ravasio (Radboud und INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, Italien [INAF-Brera]), J. C. Rastinejad (Zentrum für interdisziplinäre Erforschung und Forschung in Astrophysik [CIERA] und Fachbereich Physik und Astronomie, Northwestern University, USA), J. S. Bright (Astrophysik, Fachbereich Physik, Universität Oxford, Großbritannien), F. Carotenuto (INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, Italien [INAF-Roma]), A. A. Chrimes (Europäische Weltraumorganisation [ESA], Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum [ESTEC], Niederlande, und Radboud), G. Corcoran (UCD), B. P. Gompertz (Fakultät für Physik und Astronomie und Institut für Gravitationswellenastronomie, Universität Birmingham, Großbritannien [UBham]), P. G. Jonker (Radboud), G. P. Lamb (Institut für Astrophysikforschung, Liverpool John Moores University, Großbritannien), D. B. Malesani (NBI und DAWN), A. Saccardi (Universität Paris-Saclay, Universität Paris Cité, CEA, CNRS, Frankreich), J. Sánchez-Sierras (Radboud), B. Schneider (Universität Aix-Marseille, CNRS, CNES, LAM, Frankreich [amU]), S. Schulze (CIERA), N. R. Tanvir (Leicester), S. D. Vergani (LUX, Observatoire de Paris, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Frankreich), D. Watson (NIB und DAWN), J. An (Nationale Astronomische Observatorien, Chinesische Akademie der Wissenschaften [NAOC] und Fakultät für Astronomie und Weltraumwissenschaften, Universität der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Chinesische Akademie der Wissenschaften, China), F. E. Bauer (Instituto de Alta Investigación, Universidad de Tarapacá, Chile), S. Campana (INAF-Brera), L. Cotter (UCD), J. N. D. van Dalen (Radboud), V. D’Elia (Space Science Data Center – Agenzia Spaziale Italiana, Italien), M. De Pasquale (MIFT-Fachbereich, Universität Messina, Italien), A. de Ugarte Postigo (amU), Dimple (UBham), D. H. Hartmann (Clemson University, Fachbereich Physik und Astronomie, USA), J. Hjorth (DARK, NIB), L. Izzo (INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Italien und DARK, NIB), P. Jakobsson (Zentrum für Astrophysik und Kosmologie, Wissenschaftliches Institut, Universität Island, Island), A. Kumar (Fachbereich Physik, Royal Holloway – Universität London, Großbritannien), A. Melandri (INAF-Rom), P. O’Brien (Leicester), S. Piranomonte (INAF-Rom), G. Pugliese (Anton Pannekoek Institut für Astronomie, Universität Amsterdam, Niederlande), J. Quirola-Vásquez (Radboud), R. Starling (Leicester), G. Tagliaferri (INAF-Brera), D. Xu (NAOC) und M. E. Wortley (UBham).

Die Europäische Südsternwarte (ESO) befähigt Wissenschaftler*innen weltweit, die Geheimnisse des Universums zum Nutzen aller zu entdecken. Wir entwerfen, bauen und betreiben Observatorien von Weltrang. Astronom*innen nutzen sie, um spannende Fragen zu beantworten und die Faszination der Astronomie zu wecken. Außerdem fördern wir die internationale Zusammenarbeit in der Astronomie. Die ESO wurde 1962 als zwischenstaatliche Organisation gegründet. Heute wird sie von 16 Mitgliedsländer (Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und das Vereinigte Königreich) sowie dem Gastland Chile und Australien als strategischem Partner unterstützt. Der Hauptsitz der ESO sowie das Besucherzentrum und Planetarium, die ESO Supernova, befinden sich in der Nähe von München in Deutschland. Die Teleskope der ESO stehen in der chilenischen Atacama-Wüste, einem wunderbaren Ort mit einzigartigen Bedingungen für die Himmelsbeobachtung. Die ESO betreibt drei Beobachtungsstandorte: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal stehen das Very Large Telescope (VLT) mit dem zugehörigen Very Large Telescope Interferometer (VLTI) sowie Durchmusterungsteleskope wie VISTA. Ebenfalls am Paranal wird die ESO das südliche Feld des Cherenkov Telescope Array (CTAO) betreiben, das größte und empfindlichste Gammastrahlen-Observatorium der Welt. Zusammen mit internationalen Partnern betreibt die ESO auf dem Hochplateau von Chajnantor das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) zur Beobachtung des Himmels im Millimeter- und Submillimeterbereich. Auf dem Cerro Armazones, nahe dem Paranal, errichten wir derzeit das Extremely Large Telescope (ELT). Es wird das größte optische Teleskop der Welt sein und wird oft als „das weltweit größte Auge am Himmel“ bezeichnet. Von unseren Büros in Santiago de Chile aus unterstützen wir unsere Aktivitäten im Land. Außerdem arbeiten wir mit chilenischen Partnern und der Gesellschaft zusammen.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsländern (und einigen weiteren Staaten) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- Forschungsartikel

- Fotos vom VLT

- Für Medien: Abonnieren Sie unsere Pressemitteilungen unter Sperrfrist in Ihrer Sprache

- Für Wissenschaftler*innen: Erzählen Sie uns Ihre Geschichte zu Ihren Forschungsergebnissen!

- Neue ESO-Analyse bestätigt schwere Beeinträchtigungen durch geplanten Industriekomplex in der Nähe des Paranal

Kontaktinformationen

Andrew Levan

Department of Astrophysics, Radboud University

Nijmegen, The Netherlands

E-Mail: a.levan@astro.ru.nl

Antonio Martin-Carrillo

School of Physics and Centre for Space Research, University College Dublin

Dublin, Ireland

E-Mail: antonio.martin-carrillo@ucd.ie

Bárbara Ferreira

ESO Media Manager

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6670

Mobil: +49 151 241 664 00

E-Mail: press@eso.org

Markus Nielbock (Pressekontakt Deutschland)

ESO Science Outreach Network

und Haus der Astronomie

Heidelberg, Deutschland

Tel: +49 6221 528-134

E-Mail: eson-germany@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso2514de |

| Name: | GRB 250702BDE |

| Typ: | Local Universe : Cosmology : Phenomenon : Gamma Ray Burst |

| Facility: | Very Large Telescope |

| Instruments: | HAWK-I |

| Science data: | 2025ApJ...990L..28L |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.